- FELDSPATHS

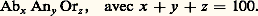

- FELDSPATHSLes feldspaths sont les minéraux les plus abondants de l’écorce terrestre, dont ils contiennent la majeure partie de l’aluminium, la quasi-totalité du sodium et du potassium, une grande partie du calcium et du silicium. Leur identification précise est une des clés de la systématique des roches éruptives; elle permet également de suivre certaines étapes importantes dans la progression du métamorphisme. Enfin, leur altération est à l’origine de la mise en solutions des ions alcalins, de la formation d’un grand nombre d’argiles, de l’apparition de la plupart des minéraux alumineux résiduels. La première mention de ces minéraux se trouve dans un ouvrage suédois de J. Tilas (1740), sous la forme feldtspat , où l’on s’accorde à retrouver les constituants spat (cristal) et feldt (champ labouré), ce qui évoque leur présence dans certaines arènes granitiques.Du point de vue minéralogique, les feldspaths sont des tectosilicates et forment un groupe très homogène, dont l’étude est rendue complexe par l’existence de nombreuses solutions solides, par des variations de structure en fonction de la température, par la persistance fréquente d’états métastables. Les multiples travaux expérimentaux qui ont éclairci tous ces phénomènes, et qui ont fait ressortir la lenteur de leurs transformations, permettent de les utiliser comme de bons «thermomètres géologiques».1. Propriétés physiquesLes cristaux de feldspaths sont souvent visibles à l’œil nu et peuvent atteindre des dimensions de l’ordre du décimètre, avec des formes cristallines généralement nettes lorsqu’ils sont dégagés par l’érosion ou développés dans des druses. La dureté est voisine de 6-6,5; la densité est faible et varie entre 2,5 et 2,8 suivant la composition chimique; il en est de même pour les indices optiques moyens, compris entre 1,52 et 1,58. L’habitus est en général trapu (fig. 1), avec des troncatures plus ou moins nombreuses; la sanidine possède un aspect assez typique, ainsi que l’adulaire des fentes alpines; dans les roches volcaniques, les feldspaths sont habituellement de petites dimensions (microlites), alors que dans les gneiss ils forment fréquemment des «yeux» bien développés.L’existence de deux bons clivages (010 et 001) est un trait caractéristique des feldspaths: leur angle et leur nature ont joué un rôle important dans leur nomenclature. L’orthose (ou orthoclase) a deux clivages à 900 et une symétrie monoclinique, alors que le microline (900 31 ) est très légèrement triclinique. L’angle des clivages devient nettement oblique dans les séries des plagioclases (940).On remarque également très souvent dans les feldspaths le développement de macles (fig. 2), qui peuvent être normales (albite, Baveno) ou parallèles (péricline, Carlsbad). Dans les plagioclases, les macles de l’albite et du péricline sont fréquemment répétées (macles «polysynthétiques») et peuvent être associées entre elles (photo 1) ou coexister avec une macle simple. Dans le microcline, ainsi que dans l’anorthose, ces deux macles n’ont pas de limites rectilignes et donnent au minéral en lame mince un aspect moiré caractéristique (photo 2). Toujours au microscope, on remarque assez fréquemment dans les plagioclases un aspect très zoné (photo 3), tandis que les perthites sont une association épitaxique d’albite et d’orthose (photo 4), et que la sanidine ne montre que des cassures grossières (photo 5). Si ce dernier minéral est ordinairement très limpide, en tout cas dans les laves récentes, les feldspaths des roches volcaniques anciennes ou des roches plutoniques ont le plus souvent un aspect trouble, dû au développement de minéraux argileux (séricite, kaolin) ainsi qu’à la présence éventuelle d’inclusions liquides secondaires. Cette altération entraîne généralement une teinte crème ou rose chez les orthoses, alors que les plagioclases deviennent presque toujours blanc verdâtre. Certains microclines vert vif (amazonite) sont parfois utilisés en bijouterie, ainsi que les «pierres de lune», dont l’aspect opalescent est dû à une structure microperthitique. C’est la finesse des macles qui donne un aspect bleu chatoyant au labrador de l’île Saint-Paul, aux anorthoses des laurvikites, à certains types de plagioclases, nommés péristérites.2. Composition chimiqueL’analyse des feldspaths permet de les considérer comme des mélanges plus ou moins homogènes de trois constituants élémentaires: un feldspath sodique, NaAl Si38 (albite), un feldspath calcique, CaAl2 Si28 (anorthite), un feldspath potassique, KAlSi38 (orthose, sanidine ou microcline). Ce sont des formules de tectosilicates, que l’on peut faire dériver de celle du quartz en imaginant le remplacement d’un silicium sur quatre par un aluminium, avec introduction corrélative d’un ion Na+ ou K+ pour compenser la différence de charge entre Si4+ et Al3+; dans le cas de l’anorthite, c’est le remplacement théorique d’un des alcalins par un Ca2+, qui implique la substitution d’un deuxième silicium par un aluminium. En désignant par x , y , z les pourcentages relatifs des constituants albite (Ab), anorthite (An), orthose (Or), tout feldspath peut donc se représenter par la formule:

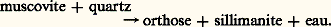

Si l’on reporte sur un diagramme triangulaire (fig. 3) la composition de quelque trois cents feldspaths naturels, on constate qu’ils se séparent très nettement en deux catégories.Dans les feldspaths calcosodiques , ou plagioclases , très pauvres en potassium (z 麗 10) et tous tricliniques, on distingue suivant les valeurs croissantes de y : l’albite (0-10), l’oligoclase (10-30), l’andésine (30-50), le labrador (50-70), la bytownite (70-90) et l’anorthite (90-100). Les coupures ainsi établies sont purement arbitraires, car il existe une variation continue de la densité, qui s’élève de 2,62 au pôle sodique à 2,78 au pôle calcique, en même temps que l’indice de réfraction moyen passe de 1,53 à 1,58, et la biréfringence de 0,010 à 0,013. La détermination des plagioclases se fait non seulement par l’analyse chimique, mais aussi par des mesures précises de propriétés optiques ou à partir de diagrammes de rayons X: c’est une étape délicate, mais fondamentale, dans l’étude pétrographique des roches éruptives ou métamorphiques.Les feldspaths alcalins , très pauvres en calcium (y 麗 10), sauf au voisinage du domaine des plagioclases, forment une série plus complexe, car on y reconnaît des formes monocliniques plus ou moins riches en sodium: orthoses (x de 20 à 40), sanidines (30-60); des formes pseudomonocliniques, en général très pures: microclines (0-10); des formes tricliniques de composition moyenne: anorthoses (60-90), ou presque purement sodiques: albites (95-100). Enfin, les perthites sont des associations hétérogènes dont la composition s’étend pratiquement entre Or30 et Or70. La distinction de toutes ces formes est fréquemment imprécise si l’on se limite aux seules observations microscopiques, et elle est compliquée par une certaine confusion de vocabulaire entre pétrographes et minéralogistes.L’analyse chimique de tous ces minéraux peut révéler souvent la présence de petites quantités de fer qui est responsable de la teinte rouge de nombreuses orthoses ainsi que des traces d’éléments rares alcalins (Li, Rb, Cs) ou alcalino-terreux (Sr, Ba). Lorsque la quantité de baryum devient importante, on parle d’hyalophane ; on connaît même le celsian, de formule BaAl2Si28, dont la densité atteint 3,4 et qui est une curiosité minéralogique.3. StructureOn prendra comme exemple une sanidine très riche en potassium, étudiée par W. H. Taylor en 1933. Le motif élémentaire est constitué par des anneaux de quatre tétraèdres Si4 ou Al4 empilés suivant l’axe a du minéral, et mettant en commun deux oxygènes à chaque niveau (fig. 4). Ces chaînes ont une période de 0,85 nm et possèdent une section pratiquement carrée; elles sont unies entre elles par les oxygènes latéraux disponibles, ce qui rend bien compte des clivages perpendiculaires de la sanidine et permet d’interpréter les différents types de macles. Cette charpente aluminosilicique peut être comparée à un macroanion (AlSi38)-, auquel correspond un cation K+ logé dans les cavités séparant deux anneaux successifs. En réalité, le potassium, de par son rayon ionique de 0,133 nm, est en contact seulement avec neuf oxygènes, avec une distance K 漣O voisine en moyenne de 0,29 nm, d’où l’apparition d’une symétrie monoclinique et la distinction entre deux types de sites tétraédriques, notés 1 et 2. Dans ce minéral, les atomes Si et Al occupent au hasard les deux types de site: on dit qu’il s’agit d’une structure désordonnée . Par contre, dans le microcline, les Al vont occuper de préférence certains sites, alors que les Si se concentrent dans d’autres; cet arrangement plus ordonné correspond à une symétrie moins élevée et à l’apparition d’un triclinisme notable. Quant aux orthoses des pétrographes, elles présentent des arrangements intermédiaires, et partant, un «degré de triclinisme» variable.Dans l’albite, le cation Na+ impose un triclinisme nettement plus élevé, en raison de son rayon ionique (0,097 nm) qui l’amène en contact avec seulement sept oxygènes, la distance Na 漣O étant cette fois voisine de 0,25 nm. On connaît de l’albite des formes désordonnées fréquentes dans les laves, d’où la désignation albite H.T. (haute température), qui s’opposent à des formes presque parfaitement ordonnées, ou albites B.T. (basse température).Les plagioclases ont des structures très proches de celle de l’albite, car le calcium possède un rayon ionique (0,099 nm) très voisin de celui du sodium. On y reconnaît également des formes de haute et basse température, qui se distinguent par certaines particularités optiques et dans lesquelles le désordre provient aussi de la répartition des Na et des Ca. Quant à l’anorthite pure, elle possède certaines particularités de structure qui lui donnent une maille double de celle des autres feldspaths.Enfin, dans les deux séries, il existe des associations hétérogènes: les perthites sont en général des feldspaths à dominante potassique, dont la charpente subit une certaine contraction au niveau des zones plus sodiques; les antiperthites sont des plagioclases dont, au contraire, le réseau se dilate pour loger par places des ions potassium plus volumineux. De même, les péristérites sont formées de l’association d’une phase purement albitique et d’une phase plagioclasique, de composition fixe Ab67An33.4. Transformations et équilibres en fonction de la températureLa fusion à sec des feldspaths a été étudiée dès 1913 par N. L. Bowen, qui a établi les courbes d’équilibre concernant les plagioclases. Le diagramme de la figure 5 montre que les feldspaths calciques sont beaucoup plus réfractaires que les feldspaths sodiques, et que la cristallisation progressive d’un mélange plagioclasique peut entraîner une zonation analogue à celle qui est observée le plus souvent, c’est-à-dire un noyau basique et une enveloppe de plus en plus acide. En ce qui concerne les feldspaths alcalins, il existe un composé à point de fusion minimal (fig. 6) de composition Or70Ab30, alors que l’orthose subit une fusion incongruente, en se transformant d’abord en un feldspathoïde, la leucite. En présence d’eau sous pression, les points de fusion s’abaissent considérablement, sans que varie sensiblement la composition de l’eutectique, et le champ de stabilité de la leucite diminue rapidement. Les feldspaths formés restent homogènes au refroidissement pour des compositions extrêmes, mais, aux alentours de 600-700 0C, les termes intermédiaires subissent une démixtion, qui est à l’origine de la plupart des perthites.Les transformations ordre-désordre dépendent elles aussi de la température: par chauffage prolongé vers 1 100 0C, on transforme des microclines ordonnés en sanidines, des albites B.T. en albites H.T. La transformation inverse n’a pas encore été obtenue; la synthèse des microclines peut cependant se faire par échange d’ions entre une albite et un sel de potassium fondu, attestant ainsi le caractère ionique des liaisons Na 漣O ou K 漣O.Si l’on note qu’il est possible, à très haute température, de transformer l’albite en une variété monoclinique nommée monalbite, on peut interpréter par des considérations de désordre et de symétrie les solubilités relatives des feldspaths alcalins aux diverses températures:– à très haute température, on constate une solubilité totale entre la monalbite et la sanidine;– à haute température, la sanidine accepte dans son réseau jusqu’à 60 p. 100 d’albite H.T. sans perdre sa symétrie; au-delà de cette valeur, on a affaire à des anorthoses tricliniques;– à température moyenne, il existe une lacune de miscibilité entre les orthoses et les albites qui s’étend à peu près de Or30 à Or70;– à basse température, il n’y a presque aucune substitution possible dans les microclines ni dans les albites, ce qui explique la très grande pureté qui caractérise souvent ces minéraux, surtout dans des conditions hydrothermales ou «authigènes».Dans le cas des plagioclases, les phénomènes sont un peu plus compliqués et donnent encore lieu à des discussions: en tout état de cause, on observe une solubilité complète à haute température, alors qu’à basse température apparaît un hiatus correspondant aux péristérites ; en même temps, la solubilité du potassium dans les plagioclases diminue très sensiblement.Le coefficient de partage du sodium entre un feldspath alcalin et un plagioclase a été à l’origine d’un des premiers exemples de thermométrie géologique. Le diagramme de Barth (fig. 7), établi à partir de considérations pétrographiques et théoriques, a été précisé par des études expérimentales, et donne des informations précieuses sur les températures de cristallisation des roches éruptives. Des recherches se poursuivent pour utiliser aussi les données concernant la répartition des éléments traces (Ba, Sr, Cs, Rb) entre feldspaths coexistants. On peut préciser également l’influence éventuelle des températures inférieures en étudiant la séparation des phases dans les perthites ou antiperthites, la démixtion des péristérites, ainsi que l’évolution du triclinisme dans les feldspaths potassiques.5. ParagenèsesDans les roches éruptivesLes feldspaths constituent à peu près les deux tiers des granites, plus de la moitié des basaltes. Ce sont, avec le quartz, les minéraux cardinaux de la classification pétrographique: les grandes coupures s’établissent en considérant les proportions relatives de feldspaths alcalins et de plagioclases, ainsi que la basicité de ces derniers. Dans les granites, granodiorites, syénites et syénites néphéliniques, les feldspaths alcalins représentent entre 30 et 40 p. 100 de la roche; il en est de même dans leurs équivalents volcaniques, ainsi que dans les aplites et les pegmatites. Les conditions thermiques de mise en place et la composition globale de la roche conditionnent la composition moyenne de ces feldspaths, qui s’établit vers Or70 dans les granites, Or40 dans les syénites, formés aux environs de 600-700 0C, et passe respectivement à Or55 dans les rhyolites et Or25 dans les trachytes, mis en place vers 800-900 0C. L’association «graphique» de quartz et feldspath qui caractérise certaines pegmatites (photo 6) est interprétée habituellement comme la cristallisation d’un eutectique; elle peut cependant se former par échange d’ions, processus qui peut expliquer aussi certaines perthites. Dans les roches précédentes, les plagioclases associés sont généralement voisins de An20-An30; ils deviennent plus abondants et plus riches en calcium dans les roches intermédiaires et basiques. Un basalte contient à peu près 50 p. 100 de plagioclases An70, formant surtout des microlites peu zonés; dans les andésites, la composition est voisine de An45, et la structure fréquemment zonée, avec développement fréquent de cristaux de taille centimétrique, le total s’élevant à environ 60 p. 100 de la roche. L’albite est un minéral caractéristique des spilites, et, dans les anorthosites, il n’y a pratiquement pas d’autres cristaux que des plagioclases, de composition variable, souvent proche de An50.Dans les roches métamorphiquesAu cours du métamorphisme, la basicité des plagioclases augmente progressivement, ce qui en fait de bons indicateurs de faciès. À basse température, seule est stable l’albite, associée à la chlorite et à l’épidote. Un hiatus, qui correspond aux péristérites, sépare ces zones de «schistes verts» du faciès «amphibolite à almandin», où apparaît de l’oligoclase An20, formé en particulier au détriment du calcium des épidotes. Dans le faciès «granulite», les plagioclases sont fréquemment des antiperthites, qui attestent une température élevée par leur forte teneur initiale en potassium. En revanche, dans le faciès «éclogite», les plagioclases deviennent instables; le calcium passe dans le grenat et le sodium dans l’omphacite. Les feldspaths potassiques apparaissent au niveau de la catazone, par la réaction de déshydratation:

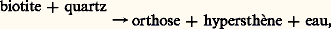

Si l’on reporte sur un diagramme triangulaire (fig. 3) la composition de quelque trois cents feldspaths naturels, on constate qu’ils se séparent très nettement en deux catégories.Dans les feldspaths calcosodiques , ou plagioclases , très pauvres en potassium (z 麗 10) et tous tricliniques, on distingue suivant les valeurs croissantes de y : l’albite (0-10), l’oligoclase (10-30), l’andésine (30-50), le labrador (50-70), la bytownite (70-90) et l’anorthite (90-100). Les coupures ainsi établies sont purement arbitraires, car il existe une variation continue de la densité, qui s’élève de 2,62 au pôle sodique à 2,78 au pôle calcique, en même temps que l’indice de réfraction moyen passe de 1,53 à 1,58, et la biréfringence de 0,010 à 0,013. La détermination des plagioclases se fait non seulement par l’analyse chimique, mais aussi par des mesures précises de propriétés optiques ou à partir de diagrammes de rayons X: c’est une étape délicate, mais fondamentale, dans l’étude pétrographique des roches éruptives ou métamorphiques.Les feldspaths alcalins , très pauvres en calcium (y 麗 10), sauf au voisinage du domaine des plagioclases, forment une série plus complexe, car on y reconnaît des formes monocliniques plus ou moins riches en sodium: orthoses (x de 20 à 40), sanidines (30-60); des formes pseudomonocliniques, en général très pures: microclines (0-10); des formes tricliniques de composition moyenne: anorthoses (60-90), ou presque purement sodiques: albites (95-100). Enfin, les perthites sont des associations hétérogènes dont la composition s’étend pratiquement entre Or30 et Or70. La distinction de toutes ces formes est fréquemment imprécise si l’on se limite aux seules observations microscopiques, et elle est compliquée par une certaine confusion de vocabulaire entre pétrographes et minéralogistes.L’analyse chimique de tous ces minéraux peut révéler souvent la présence de petites quantités de fer qui est responsable de la teinte rouge de nombreuses orthoses ainsi que des traces d’éléments rares alcalins (Li, Rb, Cs) ou alcalino-terreux (Sr, Ba). Lorsque la quantité de baryum devient importante, on parle d’hyalophane ; on connaît même le celsian, de formule BaAl2Si28, dont la densité atteint 3,4 et qui est une curiosité minéralogique.3. StructureOn prendra comme exemple une sanidine très riche en potassium, étudiée par W. H. Taylor en 1933. Le motif élémentaire est constitué par des anneaux de quatre tétraèdres Si4 ou Al4 empilés suivant l’axe a du minéral, et mettant en commun deux oxygènes à chaque niveau (fig. 4). Ces chaînes ont une période de 0,85 nm et possèdent une section pratiquement carrée; elles sont unies entre elles par les oxygènes latéraux disponibles, ce qui rend bien compte des clivages perpendiculaires de la sanidine et permet d’interpréter les différents types de macles. Cette charpente aluminosilicique peut être comparée à un macroanion (AlSi38)-, auquel correspond un cation K+ logé dans les cavités séparant deux anneaux successifs. En réalité, le potassium, de par son rayon ionique de 0,133 nm, est en contact seulement avec neuf oxygènes, avec une distance K 漣O voisine en moyenne de 0,29 nm, d’où l’apparition d’une symétrie monoclinique et la distinction entre deux types de sites tétraédriques, notés 1 et 2. Dans ce minéral, les atomes Si et Al occupent au hasard les deux types de site: on dit qu’il s’agit d’une structure désordonnée . Par contre, dans le microcline, les Al vont occuper de préférence certains sites, alors que les Si se concentrent dans d’autres; cet arrangement plus ordonné correspond à une symétrie moins élevée et à l’apparition d’un triclinisme notable. Quant aux orthoses des pétrographes, elles présentent des arrangements intermédiaires, et partant, un «degré de triclinisme» variable.Dans l’albite, le cation Na+ impose un triclinisme nettement plus élevé, en raison de son rayon ionique (0,097 nm) qui l’amène en contact avec seulement sept oxygènes, la distance Na 漣O étant cette fois voisine de 0,25 nm. On connaît de l’albite des formes désordonnées fréquentes dans les laves, d’où la désignation albite H.T. (haute température), qui s’opposent à des formes presque parfaitement ordonnées, ou albites B.T. (basse température).Les plagioclases ont des structures très proches de celle de l’albite, car le calcium possède un rayon ionique (0,099 nm) très voisin de celui du sodium. On y reconnaît également des formes de haute et basse température, qui se distinguent par certaines particularités optiques et dans lesquelles le désordre provient aussi de la répartition des Na et des Ca. Quant à l’anorthite pure, elle possède certaines particularités de structure qui lui donnent une maille double de celle des autres feldspaths.Enfin, dans les deux séries, il existe des associations hétérogènes: les perthites sont en général des feldspaths à dominante potassique, dont la charpente subit une certaine contraction au niveau des zones plus sodiques; les antiperthites sont des plagioclases dont, au contraire, le réseau se dilate pour loger par places des ions potassium plus volumineux. De même, les péristérites sont formées de l’association d’une phase purement albitique et d’une phase plagioclasique, de composition fixe Ab67An33.4. Transformations et équilibres en fonction de la températureLa fusion à sec des feldspaths a été étudiée dès 1913 par N. L. Bowen, qui a établi les courbes d’équilibre concernant les plagioclases. Le diagramme de la figure 5 montre que les feldspaths calciques sont beaucoup plus réfractaires que les feldspaths sodiques, et que la cristallisation progressive d’un mélange plagioclasique peut entraîner une zonation analogue à celle qui est observée le plus souvent, c’est-à-dire un noyau basique et une enveloppe de plus en plus acide. En ce qui concerne les feldspaths alcalins, il existe un composé à point de fusion minimal (fig. 6) de composition Or70Ab30, alors que l’orthose subit une fusion incongruente, en se transformant d’abord en un feldspathoïde, la leucite. En présence d’eau sous pression, les points de fusion s’abaissent considérablement, sans que varie sensiblement la composition de l’eutectique, et le champ de stabilité de la leucite diminue rapidement. Les feldspaths formés restent homogènes au refroidissement pour des compositions extrêmes, mais, aux alentours de 600-700 0C, les termes intermédiaires subissent une démixtion, qui est à l’origine de la plupart des perthites.Les transformations ordre-désordre dépendent elles aussi de la température: par chauffage prolongé vers 1 100 0C, on transforme des microclines ordonnés en sanidines, des albites B.T. en albites H.T. La transformation inverse n’a pas encore été obtenue; la synthèse des microclines peut cependant se faire par échange d’ions entre une albite et un sel de potassium fondu, attestant ainsi le caractère ionique des liaisons Na 漣O ou K 漣O.Si l’on note qu’il est possible, à très haute température, de transformer l’albite en une variété monoclinique nommée monalbite, on peut interpréter par des considérations de désordre et de symétrie les solubilités relatives des feldspaths alcalins aux diverses températures:– à très haute température, on constate une solubilité totale entre la monalbite et la sanidine;– à haute température, la sanidine accepte dans son réseau jusqu’à 60 p. 100 d’albite H.T. sans perdre sa symétrie; au-delà de cette valeur, on a affaire à des anorthoses tricliniques;– à température moyenne, il existe une lacune de miscibilité entre les orthoses et les albites qui s’étend à peu près de Or30 à Or70;– à basse température, il n’y a presque aucune substitution possible dans les microclines ni dans les albites, ce qui explique la très grande pureté qui caractérise souvent ces minéraux, surtout dans des conditions hydrothermales ou «authigènes».Dans le cas des plagioclases, les phénomènes sont un peu plus compliqués et donnent encore lieu à des discussions: en tout état de cause, on observe une solubilité complète à haute température, alors qu’à basse température apparaît un hiatus correspondant aux péristérites ; en même temps, la solubilité du potassium dans les plagioclases diminue très sensiblement.Le coefficient de partage du sodium entre un feldspath alcalin et un plagioclase a été à l’origine d’un des premiers exemples de thermométrie géologique. Le diagramme de Barth (fig. 7), établi à partir de considérations pétrographiques et théoriques, a été précisé par des études expérimentales, et donne des informations précieuses sur les températures de cristallisation des roches éruptives. Des recherches se poursuivent pour utiliser aussi les données concernant la répartition des éléments traces (Ba, Sr, Cs, Rb) entre feldspaths coexistants. On peut préciser également l’influence éventuelle des températures inférieures en étudiant la séparation des phases dans les perthites ou antiperthites, la démixtion des péristérites, ainsi que l’évolution du triclinisme dans les feldspaths potassiques.5. ParagenèsesDans les roches éruptivesLes feldspaths constituent à peu près les deux tiers des granites, plus de la moitié des basaltes. Ce sont, avec le quartz, les minéraux cardinaux de la classification pétrographique: les grandes coupures s’établissent en considérant les proportions relatives de feldspaths alcalins et de plagioclases, ainsi que la basicité de ces derniers. Dans les granites, granodiorites, syénites et syénites néphéliniques, les feldspaths alcalins représentent entre 30 et 40 p. 100 de la roche; il en est de même dans leurs équivalents volcaniques, ainsi que dans les aplites et les pegmatites. Les conditions thermiques de mise en place et la composition globale de la roche conditionnent la composition moyenne de ces feldspaths, qui s’établit vers Or70 dans les granites, Or40 dans les syénites, formés aux environs de 600-700 0C, et passe respectivement à Or55 dans les rhyolites et Or25 dans les trachytes, mis en place vers 800-900 0C. L’association «graphique» de quartz et feldspath qui caractérise certaines pegmatites (photo 6) est interprétée habituellement comme la cristallisation d’un eutectique; elle peut cependant se former par échange d’ions, processus qui peut expliquer aussi certaines perthites. Dans les roches précédentes, les plagioclases associés sont généralement voisins de An20-An30; ils deviennent plus abondants et plus riches en calcium dans les roches intermédiaires et basiques. Un basalte contient à peu près 50 p. 100 de plagioclases An70, formant surtout des microlites peu zonés; dans les andésites, la composition est voisine de An45, et la structure fréquemment zonée, avec développement fréquent de cristaux de taille centimétrique, le total s’élevant à environ 60 p. 100 de la roche. L’albite est un minéral caractéristique des spilites, et, dans les anorthosites, il n’y a pratiquement pas d’autres cristaux que des plagioclases, de composition variable, souvent proche de An50.Dans les roches métamorphiquesAu cours du métamorphisme, la basicité des plagioclases augmente progressivement, ce qui en fait de bons indicateurs de faciès. À basse température, seule est stable l’albite, associée à la chlorite et à l’épidote. Un hiatus, qui correspond aux péristérites, sépare ces zones de «schistes verts» du faciès «amphibolite à almandin», où apparaît de l’oligoclase An20, formé en particulier au détriment du calcium des épidotes. Dans le faciès «granulite», les plagioclases sont fréquemment des antiperthites, qui attestent une température élevée par leur forte teneur initiale en potassium. En revanche, dans le faciès «éclogite», les plagioclases deviennent instables; le calcium passe dans le grenat et le sodium dans l’omphacite. Les feldspaths potassiques apparaissent au niveau de la catazone, par la réaction de déshydratation: Quant à la réaction:

Quant à la réaction: elle précède de peu la fusion anatectique des liquides granitiques.On peut rattacher aux phénomènes métamorphiques le développement de feldspaths dans les formations périplutoniques à partir de solutions riches en alcalins et en silice: cette métasomatose développe souvent de grands feldspaths autour des granites et transforme parfois certaines roches en «adinoles», formées essentiellement d’albite et de quartz.Dans les roches sédimentairesLes feldspaths sont relativement rares dans les roches sédimentaires, bien qu’un bon nombre de grès soient assez riches en feldspaths d’origine détritique et passent généralement à des arkoses véritables. La néogenèse des feldspaths dans les sédiments n’est pas exceptionnelle: on connaît de nombreux exemples de microclines ou d’albites «authigènes», qui se caractérisent par leur grande pureté et la rareté de leurs macles. Ils s’apparentent ainsi aux minéraux hydrothermaux comme l’adulaire potassique ou le péricline sodique, qui doivent leur morphologie particulière à la coexistence de petits domaines différemment cristallisés.6. AltérationLa transformation des feldspaths en produits argileux est un des phénomènes les plus importants dans la géochimie de la surface. La diminution de densité des minéraux ainsi transformés, la nature des produits résiduels ont révélé depuis longtemps que le bilan de cette évolution correspond à une perte importante de sodium, de potassium ou de calcium, à une diminution sensible du silicium, à un enrichissement relatif en aluminium. L’étude expérimentale de l’altération a montré qu’au contact de solutions à 100 ou 200 0C les feldspaths subissaient une dissolution sélective des divers constituants: le sodium, le potassium et le calcium passent rapidement en solution, surtout en présence de C2 dissous; la silice est un peu moins mobile et l’alumine pratiquement insoluble. Dans les conditions naturelles, l’entraînement des cations est très rapide, et l’intensité du lessivage joue essentiellement sur l’élimination de la silice, modifiant ainsi le rapport Si/Al des solides résiduels. Lorsque le drainage est très intense – analogue à celui qui caractérise les climats tropicaux –, il se forme exclusivement des hydroxydes d’aluminium (gibbsite ou bœhmite), comme on l’observe dans les phénomènes de latéritisation. Lorsque la circulation est modérée – comme dans les pays tempérés –, il peut apparaître des minéraux argileux avec Si/Al voisin de 1 ou 2. La nature de ces argiles est principalement réglée par le pH des solutions et leur teneur en alcalins. Lorsque le rapport K/H (en concentrations) est élevé, il peut se former de la muscovite KAl3Si310(OH)2; lorsque ce rapport est faible, on aura une synthèse, par exemple, de kaolinite Al2Si25(OH)4. L’expérience prouve, conformément aux observations pétrographiques, que le labrador est plus altérable que l’albite, elle-même moins résistante que l’orthose; elle précise que les vitesses de transformations sont sensiblement dans les rapports 3, 2 et 1.Bien entendu, l’altération est d’autant plus rapide que la granulométrie est plus faible; on comprend ainsi la persistance, dans les sols granitiques, des grands feldspaths potassiques qu’avaient remarqués les anciens naturalistes.

elle précède de peu la fusion anatectique des liquides granitiques.On peut rattacher aux phénomènes métamorphiques le développement de feldspaths dans les formations périplutoniques à partir de solutions riches en alcalins et en silice: cette métasomatose développe souvent de grands feldspaths autour des granites et transforme parfois certaines roches en «adinoles», formées essentiellement d’albite et de quartz.Dans les roches sédimentairesLes feldspaths sont relativement rares dans les roches sédimentaires, bien qu’un bon nombre de grès soient assez riches en feldspaths d’origine détritique et passent généralement à des arkoses véritables. La néogenèse des feldspaths dans les sédiments n’est pas exceptionnelle: on connaît de nombreux exemples de microclines ou d’albites «authigènes», qui se caractérisent par leur grande pureté et la rareté de leurs macles. Ils s’apparentent ainsi aux minéraux hydrothermaux comme l’adulaire potassique ou le péricline sodique, qui doivent leur morphologie particulière à la coexistence de petits domaines différemment cristallisés.6. AltérationLa transformation des feldspaths en produits argileux est un des phénomènes les plus importants dans la géochimie de la surface. La diminution de densité des minéraux ainsi transformés, la nature des produits résiduels ont révélé depuis longtemps que le bilan de cette évolution correspond à une perte importante de sodium, de potassium ou de calcium, à une diminution sensible du silicium, à un enrichissement relatif en aluminium. L’étude expérimentale de l’altération a montré qu’au contact de solutions à 100 ou 200 0C les feldspaths subissaient une dissolution sélective des divers constituants: le sodium, le potassium et le calcium passent rapidement en solution, surtout en présence de C2 dissous; la silice est un peu moins mobile et l’alumine pratiquement insoluble. Dans les conditions naturelles, l’entraînement des cations est très rapide, et l’intensité du lessivage joue essentiellement sur l’élimination de la silice, modifiant ainsi le rapport Si/Al des solides résiduels. Lorsque le drainage est très intense – analogue à celui qui caractérise les climats tropicaux –, il se forme exclusivement des hydroxydes d’aluminium (gibbsite ou bœhmite), comme on l’observe dans les phénomènes de latéritisation. Lorsque la circulation est modérée – comme dans les pays tempérés –, il peut apparaître des minéraux argileux avec Si/Al voisin de 1 ou 2. La nature de ces argiles est principalement réglée par le pH des solutions et leur teneur en alcalins. Lorsque le rapport K/H (en concentrations) est élevé, il peut se former de la muscovite KAl3Si310(OH)2; lorsque ce rapport est faible, on aura une synthèse, par exemple, de kaolinite Al2Si25(OH)4. L’expérience prouve, conformément aux observations pétrographiques, que le labrador est plus altérable que l’albite, elle-même moins résistante que l’orthose; elle précise que les vitesses de transformations sont sensiblement dans les rapports 3, 2 et 1.Bien entendu, l’altération est d’autant plus rapide que la granulométrie est plus faible; on comprend ainsi la persistance, dans les sols granitiques, des grands feldspaths potassiques qu’avaient remarqués les anciens naturalistes.

Encyclopédie Universelle. 2012.